传统水务管理长期面临“三难”困境——供水管网漏损率高,漏水点难定位,每年浪费数十亿立方米水资源;水质监测靠人工采样,数据滞后数小时,突发污染难以及时处置;供水调度凭经验调节,高峰时水压不足、低峰时能耗浪费,用户投诉率居高不下。

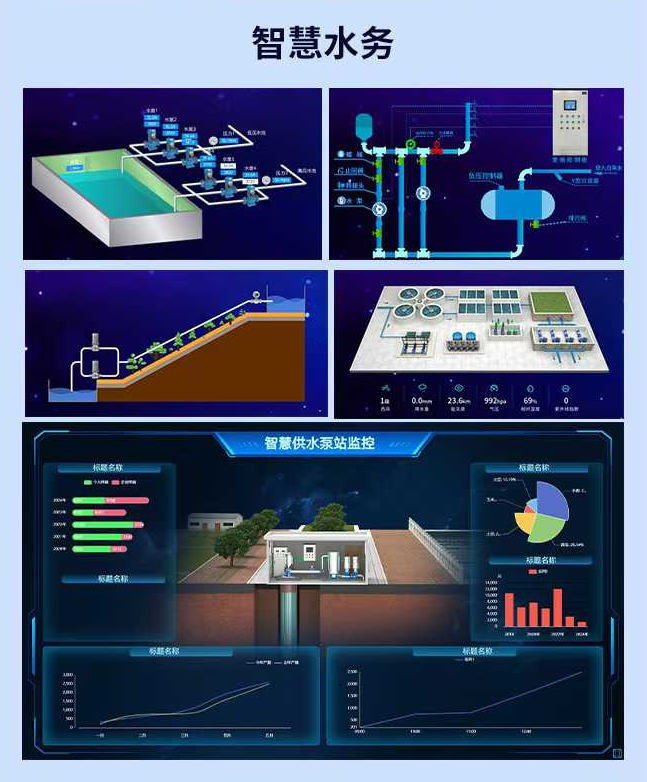

物联网云平台构建的智慧水务解决方案,通过全域感知+云端分析+智能联动,将水源地、管网、水厂、用户端串联成一体化管理体系,让水务管理从被动应对转向主动预判,全方位提升供水效率、降低漏损、保障水质安全。

一、解决方案核心架构:四层协同筑牢智慧水务基石

物联网云平台驱动的智慧水务,并非简单加装传感器,而是通过“感知层-传输层-平台层-应用层”的四层架构,实现水务数据“采、传、析、用”的全链路闭环,破解传统水务数据孤岛、响应滞后的痛点。

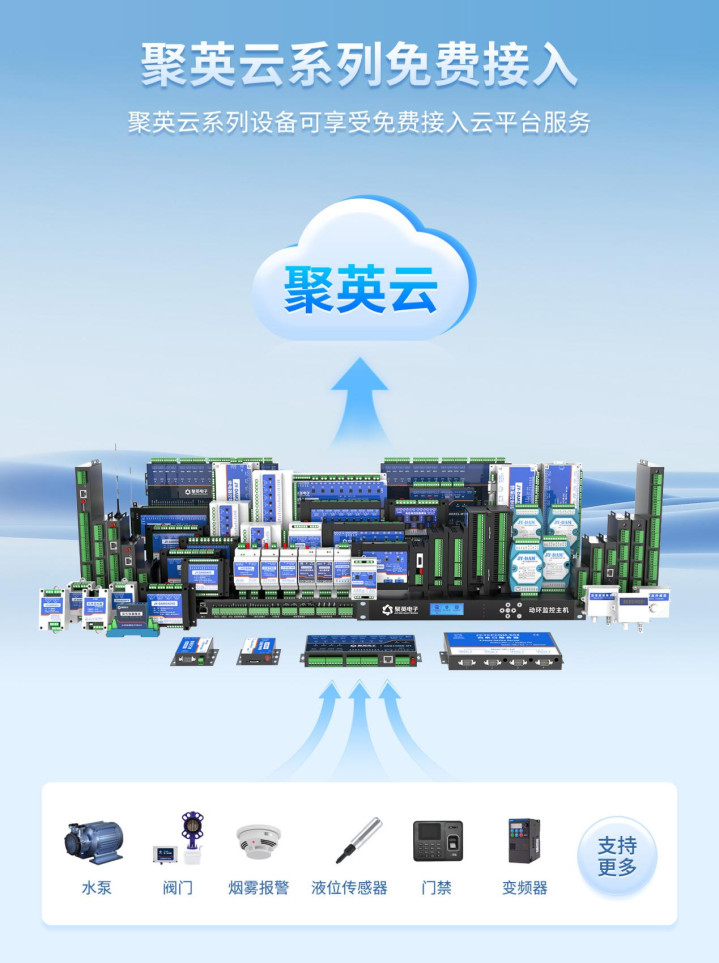

1.感知层:水务系统的“神经末梢”

感知层是智慧水务的数据入口,通过部署多类型智能终端,实时捕捉水务全流程关键数据:

水源地监测:在水库、河流等水源地部署水位传感器、水质传感器、雨量传感器,实时掌握水源储量与污染风险;

水厂监测:水厂内安装沉淀池浊度传感器、滤池水位传感器、水泵电流传感器,监测水处理过程中的水质与设备状态;加药系统部署药剂浓度传感器,精准控制消毒剂投加量;

管网监测:供水管网阀门、水表井等关键节点安装压力传感器、流量传感器、管网漏损监测仪;用户端安装智能水表,记录用水量与用水规律;

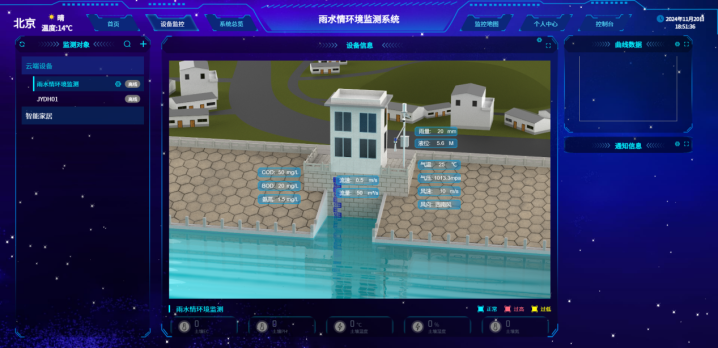

排水监测:污水处理厂进水口部署COD传感器、总磷传感器,出水口安装水质在线监测仪,确保达标排放;雨水管网安装液位传感器,预警内涝风险。

这些终端支持-30℃~70℃工作环境,防水等级达IP68,适配水源地、地下管网等复杂场景,数据采样频率可自定义,确保信息实时性。

2.传输层:稳定的数据“高速通道”

针对水务场景“覆盖广、环境复杂”的特点,传输层采用“有线+无线”混合方案,保障数据稳定传输:

水厂、污水处理厂等固定场景采用工业以太网,支持千兆带宽,传输时延

管网、水源地等分散场景采用LoRa无线传输,穿透能力强,单节点功耗低,无需复杂布线;偏远水源地采用4G/5G传输,依托公网信号实现数据回传;

所有传输数据采用数据加密算法,通过VPN隧道建立专属通信链路,避免水质、水量等敏感数据泄露;支持断点续传,网络中断后恢复时,终端自动补传缺失数据,确保数据完整性。

3.平台层:智慧水务的“大脑中枢”

物联网云平台是解决方案的核心,具备三大核心能力:

海量数据整合管理:支持TB级水务数据存储,数据保留期限可自定义,自动对数据进行清洗,过滤传感器故障导致的异常值,如水质传感器超量程数据、分类,可按“水源-水厂-管网-用户”维度归档,方便后续查询与分析;

AI驱动的智能分析:基于历史数据构建多场景模型,比如管网漏损模型,即通过压力、流量数据识别漏水点,定位精度

灵活的联动控制:用户可在平台自定义联动规则,如“水源地氨氮浓度超0.5mg/L→自动关闭取水口+启动应急水源”“管网压力低于0.2MPa→开启备用泵增压”,实现“监测-预警-处置”的自动化闭环。

4.应用层:全场景的“落地执行工具”

平台针对水务管理需求,开发五大核心应用模块,实现“数据-决策-执行”的闭环:

水源地保护模块:实时监测水源状态,预警污染风险;

水厂运营模块:优化水处理流程,降低能耗与药耗;

管网管理模块:定位漏损点,降低管网漏损率;

水质监管模块:全流程监测水质,保障饮水安全;

用户服务模块:智能抄表、水费结算、用水异常预警。

二、核心场景落地:物联网云平台破解水务管理痛点

物联网云平台通过五大场景的精准落地,针对性解决传统水务“漏损高、水质忧、调度乱、服务差”的问题,让管理更高效、运营更经济。

1.管网漏损控制:从“被动抢修”到“主动定位”

传统管网漏损管理靠市民报修或巡检发现,漏水往往持续数天甚至数月,浪费大量水资源。智慧管网模块通过“实时监测+智能分析”,实现漏损精准定位与快速处置:

漏损实时监测:管网漏损监测仪通过声波传感器捕捉漏水产生的高频振动,数据上传至平台后,AI模型结合管网压力、流量数据,判断是否存在漏损及漏损等级;

精准定位:平台基于管网GIS地图,结合多个监测点的声波传播时间差,将漏水点定位精度控制在50米以内,生成“漏损点位置报告”,推送至维修人员手机APP;

快速处置:维修人员根据报告导航至现场,用便携式漏损检测仪进一步确认漏点,平均维修时间从传统的24小时缩短至4小时。

2.水质全流程监管:从“人工采样”到“实时预警”

传统水质监测依赖人工每周1-2次采样,送至实验室检测,数据滞后且无法覆盖全流程,突发污染(如管道破裂导致污水渗入)难以及时发现。智慧水质模块通过“全节点监测+AI预警”,保障饮水安全:

水源地预警:水源地水质传感器实时监测pH值、溶解氧,当检测到“pH值0.5mg/L”,平台立即推送预警,关闭取水口,启动应急水源,避免污染水进入水厂;

水厂过程控制:沉淀池浊度传感器监测到“浊度>5NTU”,平台自动增加絮凝剂投加量,确保水质达标;加药系统药剂浓度传感器实时反馈消毒剂浓度,避免投加不足导致细菌超标,或投加过量产生异味;

管网末端监测:在小区二次供水水箱安装水质传感器,监测余氯含量,确保管网末端余氯≥0.05mg/L,抑制细菌滋生,当余氯不足时,自动启动二次消毒装置。

3.供水智能调度:从“经验调节”到“数据驱动”

传统供水调度靠调度员根据用水高峰经验调节水泵运行,常出现“高峰水压不足、低峰水压过高”的问题,且能耗浪费严重。智慧调度模块通过“需求预测+动态调节”,实现高效节能供水:

用水需求预测:平台基于智能水表的历史数据、气象数据、节假日因素,构建数据预测模型,提前24小时预测各区域用水量;

动态水泵调节:根据预测结果,平台自动优化水泵运行方案,即早高峰前1小时,启动备用泵,提升管网压力至0.35MPa;晚高峰后,关闭2台低效水泵,保留1台高效水泵运行,降低能耗;夜间低峰时,仅开启1台小功率水泵维持基础压力;

能耗监测与优化:平台实时统计各水泵的用电量,生成“能耗分析报告”,识别高能耗设备,如“1号水泵单位供水量能耗1.2kWh/m³,高于平均水平20%”,建议更换为高效节能水泵。

4.污水处理智能运营:从“粗放处理”到“精准达标”

传统污水处理厂靠人工调节曝气、加药设备,处理效果不稳定,常出现“进水浓度波动导致出水超标”的问题,且能耗、药耗高。智慧污水模块通过“实时监测+自动调节”,实现高效达标处理:

进水监测与预警:污水处理厂进水口COD传感器监测到“COD浓度>500mg/L(远超设计处理能力300mg/L)”,平台立即推送预警,启动应急调节池,稀释进水浓度,避免生物处理系统崩溃;

处理过程优化:曝气池溶解氧传感器监测到“溶解氧

出水达标保障:出水口水质在线监测仪实时监测COD、总磷、氨氮浓度,数据同步上传至环保部门监管平台,确保COD≤50mg/L、总磷≤0.5mg/L,提升水质达标率。

5.用户智能服务:从“人工抄表”到“智慧互动”

传统水务用户服务依赖人工抄表(每月1次),存在“抄表误差大、欠费催缴难、用水异常难发现”的问题。智慧用户模块通过“智能水表+线上服务”,提升用户体验:

智能抄表与计费:用户端智能水表自动记录用水量,数据每月自动上传至平台,生成电子账单,通过短信、APP推送至用户,大大降低抄表误差率,避免“估抄、漏抄”引发的纠纷;

用水异常预警:平台分析用户用水规律,若发现“某家庭日用水量从10吨骤增至50吨”,判定为“用水异常”,立即推送预警至用户,避免用户因不知情导致高额水费;

线上服务闭环:用户通过手机APP可实现水费缴纳、账单查询、报修申请等功能,即发现水龙头漏水,在线提交报修单,平台自动分配维修人员,维修进度实时同步;支持“阶梯水价”查询,引导用户节约用水。

三、方案价值总结:物联网云平台重塑智慧水务

降本增效:降低管网漏损率,供水能耗降低,降低人工成本,年运营成本节省数百万至数千万元;

安全升级:水质全流程实时监测,预警准确率大大降低,缩短突发污染处置时间,保障饮水安全;

体验优化:用户服务线上化,抄表、缴费、报修更便捷,用水异常及时预警,提升用户满意度;

可持续发展:通过节水、节能、达标排放,减少水资源浪费与环境污染,助力“双碳”目标实现,推动水务行业向绿色低碳转型。

物联网云平台,自动优化供水调度、污水处理参数,无需人工干预,构建虚拟水务系统,模拟管网爆管、水源污染等场景,优化应急方案让智慧水务从“精准运营”迈向“自主进化”,成为新型城市基础设施的重要组成部分。